盛夏三伏天,阳光炙烤大地,防晒成为每个人出门的必修课。但你真的了解如何科学防晒吗?今天,我们就来聊聊防晒那些事,让你既能有效防护,又能避免走入防晒误区。

认识紫外线

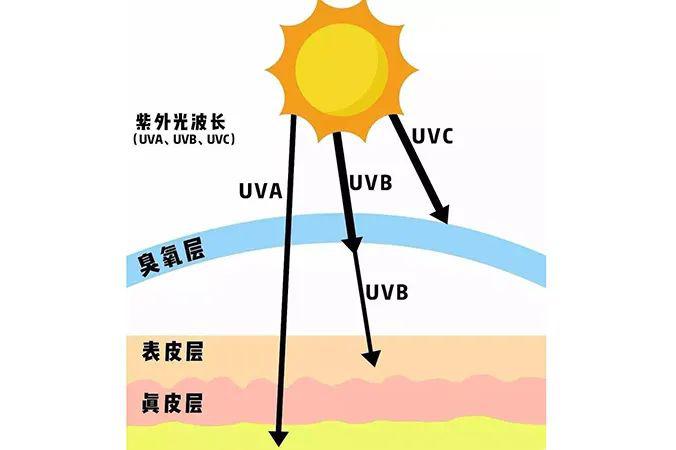

到达地面的阳光中包含的紫外线主要分为UVA(长波紫外线)和UVB(中波紫外线)两种。

UVB是导致皮肤晒伤的"元凶",会引起皮肤红肿、疼痛甚至起水泡;而UVA则是皮肤老化的"隐形推手",它能穿透真皮层,造成黑色素沉积和光老化。

这两种紫外线都会增加皮肤癌风险,因此全面防护至关重要。

防晒指标解读

防晒产品包装上通常标有PA和SPF两个指标,它们是选择防晒产品的重要参考指标。

PA代表防护UVA的能力,+号越多防护越强。分为三个级别:PA+(有效)、PA++(较有效)、PA+++(非常有效)。

SPF是防晒系数,用于衡量防护UNB的效果。例如,SPF为15、30、50的防晒霜,分别能吸收93%、97%、98%的UVB辐射。

值得注意的是,SPF15能阻挡93%的UVB,SPF30能阻挡97%,而SPF50仅提升到98%。因此,盲目追求高SPF值意义不大,反而可能增加皮肤负担。

科学防晒三步走

选对产品:油性皮肤的人,建议选择渗透力较强、无油配方的防晒霜。干性皮肤的人,可选择质地滋润、有抗氧化功效的产品。对于皮肤敏感人群,建议选择专门针对敏感肌肤的防晒产品。

正确使用:出门前30分钟即可涂抹防晒产品,每2小时补涂一次,每次用量约一元硬币大小。别忘了耳后、颈后等容易被忽视的部位。

特殊人群防护:老年人、孕妇和婴幼儿应以物理遮挡为主,如打遮阳伞或戴帽子,其次可选择刺激性较小的防晒霜。6个月以下的婴儿不宜使用防晒产品,可以选择物理遮阳方式。6个月以上至2岁的婴幼儿以物理遮阳为主,可适度使用婴幼儿防晒产品。

晒后修复有妙招

如果不慎晒伤,晒伤后的皮肤修复也是有技术含量的。对于局部晒伤,我们可以用湿毛巾冷敷或使用冰镇的生理盐水进行冷敷。如果皮肤上出现小水泡,切勿挑破,建议在反应严重时就医。

警惕防晒焦虑

防晒不应成为生活的负担。适当接触阳光有助于维生素D合成,对骨骼健康、情绪调节都有益处。在室内或傍晚时分,不必过度防晒。

记住,防晒的目的是保护健康,而不是完全隔绝阳光。

科学防晒是一门平衡的艺术。掌握正确方法,既能享受夏日阳光,又能保护皮肤健康。这个夏天,让我们告别无效防晒,拥抱科学防护!

防晒≠隔绝阳光

许多人在防晒时容易陷入极端,其实健康防晒需要把握平衡:

1. 过度遮挡隐患多

夏季街头常见"黑袍加身"的防晒方式,看似周全实则暗藏风险。在40℃高温下,这种密不透风的装扮不仅影响正常散热,还可能导致中暑等热相关疾病。建议选择透气性好的防晒衣,再配合其他防晒方式。

2. 全天候防晒没必要

室内常规活动通常无需特别防护。除非长时间靠近窗户或接触特殊光源,否则不必过度紧张。夜间户外活动更无需防晒,让肌肤适当呼吸很重要。

3. 适度阳光有益健康

阳光是人体合成维生素D的重要来源,这种"阳光维生素"对骨骼健康、情绪调节、免疫系统都有重要作用。每天适当接触温和阳光(避开10-14点强光时段),对预防骨质疏松、改善睡眠质量都有帮助。

4. 防晒指数的高倍数≠高安全

防晒指数越高,防晒效果当然越好,但是,产品中添加防晒剂的浓度也会越高,对皮肤的刺激就会越大。因此,建议根据具体的情况选择不同防晒系数的产品。日常通勤SPF30左右足够,只有长时间户外活动才需要SPF50产品。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~